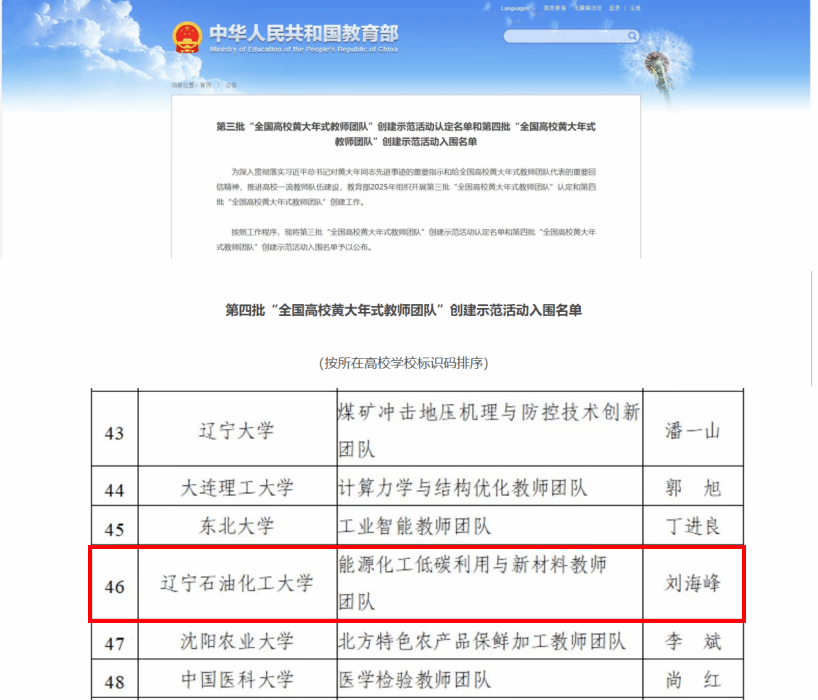

近日,教育部正式公布第四批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单,我校“能源化工低碳利用与新材料教师团队”成功入选。此次全国共200个高校教师团队入围,辽宁省仅6所高校上榜。这既是国家对高校教师队伍“心有大我、至诚报国”崇高精神的肯定,更是对高校服务国家重大战略能力的殷切期许——我校团队的入选,标志着学校在能源领域“育人+科研”协同服务国家需求的实践中,跻身国家级优秀教师团队行列,为东北全面振兴、国家能源安全与“双碳”目标落地再添“抚油动能”。

薪火相传守初心:锚定国家能源战略,构建立德树人新格局

辽宁石油化工大学作为新中国第一所石油工业学校,自建校之初起便与国家能源事业同频共振——从助力我国石油工业“从无到有”的创业期,到支撑石油化工产业“由弱到强”的升级期,始终以“培养石油技术人才、振兴国家石油工业”为使命,是辽宁省唯一学科专业覆盖石油化工全产业链的高校,为筑牢国家能源安全人才根基奠定了坚实基础。

学校“能源化工低碳利用与新材料教师团队”的历史可溯源至建校之初的“人造石油”专业,传承的是“为国炼油、为业育才”的红色基因。团队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,将家国情怀深度融入国家能源战略实践,把石油精神的攻坚本色与雷锋精神的奉献底色作为育人内核。团队由国家级科技创新领军人才刘海峰教授领衔,汇聚全国模范教师、教育部化学类专业教指委委员、全国最美高校辅导员、全国岗位学雷锋标兵等骨干58人,形成“老中青梯队衔接、传帮带机制完善”的良性格局——其中青年教师占比50%,拥有国家级人才4人、省教学名师10人、“兴辽英才计划”入选者10人,既保障了科研与育人的可持续性,更构建起支撑国家能源事业长远发展的人才梯队。

多年来,学校培育出以谢在库院士为代表的大批战略型、应用型人才,形成广受赞誉的“抚油现象”。这一现象的本质,正是学校始终将人才培养与国家能源需求紧密绑定,为能源领域持续输送“能吃苦、敢担当、善创新”的建设者。团队始终坚守为党育人、为国育才初心,秉承“问学穿石、修身诚化”校训,依托全国高校综合教育实践体验基地、教育部“立德树人机制综合改革试点院系”和全国党建工作样板支部等平台,将石油精神和雷锋精神贯穿人才培养全流程,打造“重实践、讲奉献、强战略”的特色育人体系。同时,依托石油化工过程运行优化与节能技术国家地方联合工程实验室、辽宁石化新型工业化研究院等平台,推动产学研深度融合,为能源化工低碳利用与新材料领域的科技创新与人才培养提供强力支撑。

近五年,团队成果丰硕:建成国家级一流课程6门,获辽宁省教学成果一等奖6项,教师在全国高校教师教学创新大赛、中国石油教育学会课程思政教学竞赛中斩获佳绩,指导学生拿下中国国际大学生创新大赛国家级铜奖6项、“挑战杯”国家级铜奖3项及全国大学生化工设计竞赛国家级奖项20余项。这些成果不仅是教学质量的体现,更是践行教育强国战略,为国家能源行业高质量发展储备“青年力量”的生动实践。

能源报国担使命:破解产业转型难题,支撑国家战略落地

当前,我国正处于石化产业向高端化、智能化、绿色化转型的关键阶段,“双碳”目标、产业链供应链安全、传统能源基地升级等国家战略需求,对高校科研创新提出更高要求。我校团队秉承“心有大我、至诚报国”的理想信念,依托化学工程与技术学科的深厚积累,构建起“战略导向、问题驱动、链式创新”的“一体两翼”科研体系——以高端高分子材料创新为“主体”,瞄准产业链高端突破“卡脖子”技术;以过程低碳技术耦合CCUS、重质原料高值化制备高碳材料为“两翼”,系统破解产业绿色转型瓶颈。通过催化科学、低碳转化与新材料三大方向的深度融合,建立起“理论原始创新—关键技术研发—重大工程应用”的完整创新链条,成为国家能源战略与区域产业升级的“智囊团”和“技术库”。

在催化基础研究领域,团队锚定国家“从跟跑到并跑、向领跑跨越”的科技战略,依托国家自然科学基金区域创新发展联合基金(辽宁)等重大课题,聚焦催化剂活性相构建、活性中心调控与反应机制解析,从分子层面揭示催化本质。相关成果发表于国际顶尖期刊《Science》,为后续关键技术自主创新提供了“理论源头”。

在低碳技术领域,团队围绕国家“双碳”目标与传统能源基地绿色转型需求,突破两大核心工艺:一是开发一步法常温脱碳技术,建成我国首套井口CO₂驱返排气处理一体化装置,解决油气田伴生气低碳处理的行业难题,不仅降低了油气开采的碳排放,更推动我国油气行业向“低碳开发”转型;二是研发分级给氧气流床气化技术,推动实现辽宁菱镁资源高效清洁利用,这一成果为东北老工业基地“资源依赖型”产业向“高值化、绿色化”转型提供了重要的技术支撑,助力东北全面振兴在“绿色发展”赛道上加速前行。

在新材料研发方面,团队形成“高端民用+重大装备”双轮驱动的创新格局:攻克溶液法聚烯烃弹性体(POE)成套工艺,打破国外技术垄断,该技术不仅服务辽宁“新材料强省”战略,更为大连、盘锦等地区打造化工新材料集群提供核心技术支持;自主研发乙烯焦油制备包覆沥青技术,达到“国际领先”水平并建成首套5000吨/年工业化装置,填补国内空白,这一突破为我国锂电负极及高端石墨产业提供关键原料保障,助力新能源产业“自主可控”发展;研制的高性能非金属密封材料成功应用于重大海防装备,解决极端工况下密封技术需求,直接服务于国家国防安全,彰显高校“科技报国”的使命担当。

乘势而上启新程:以教育家精神引领,服务国家大局发展

我校“能源化工低碳利用与新材料教师团队”入选“全国高校黄大年式教师团队”,既是学校党委坚持“党管人才”,加强师资队伍建设、深化师德师风涵育的重要成果,更是“十四五”以来学校在“育人—科研—服务”协同发展中,践行国家战略需求的又一国家级重大突破。

站在新的历史起点,学校将持续以习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话和重要指示精神为指引,全面落实全国及全省教育大会部署,把握能源革命与产业转型的时代机遇,持续深化创新:以教育家精神引领教师队伍建设,加大教师梯队与团队培养力度,深化师资内涵建设——既聚焦国家能源战略、“双碳”目标等重大需求,推动科研创新向“更深层次、更关键领域”突破;又坚守立德树人根本任务,培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为东北全面振兴、全方位振兴注入“教育动能”,为国家能源安全、产业升级与教育强国建设作出更大贡献。(撰稿人:王畅 吕途 校对人:王莉 审稿人:吴小康 王吉林/管仲 杨佳维 摄)